Mittelbronzezeitliche Befestigung auf dem Stätteberg - Lehrgrabung

Ausgrabung in einer der größten vorgeschichtlichen Burgen Südbayerns: erfolgreiche Fortsetzung

Daten und Fakten:

Lehrgrabung der Ludwig-Maximilians-Universität München (Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichte, Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie und Provinzialrömische Archäologie) unter Beteiligung der Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität Warschau (Archäologisches Institut)

Grabungsleitung: Prof. Dr. Carola Metzner Nebelsick (LMU), Prof. Dr. Louis D. Nebelsick (UKSW Warschau)

Co-Grabungsleitung: Dr. Ken Massy (LMU)

Lehrgrabung 2019; 2021-2025

Die Ausgrabung der bronzezeitlichen Befestigung auf dem Stätteberg, Gem. Oberhausen bei Neuburg a.d. Donau (Lkr. Neuburg-Schrobenhausen, Oberbayern) findet seit 2019 jeweils für drei Wochen als studentische Lehrgrabung statt.

Diese bislang kaum bekannte, riesige, insgesamt 86 ha große Befestigung wurde Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. gegründet. Sie ist damit eine der größten bronzezeitlichen Burganlagen Bayerns. Die höchste Stelle des Plateaus ist mit einer bislang nördlich der Alpen einzigartigen, separaten Befestigung aus megalithischen-„zyklopischen“ Steinquadern umwehrt.

Die aus großen, behauenen Kalkblöcken errichtete „zyklopische“ Mauer aus dem 14. Jahrhundert v. Chr. wurde im Rahmen der Ausgrabungen in einem Abschnitt komplett freigelegt. Ähnliche Mauern finden sich in den bronzezeitlichen Castelliere Istriens an der nordöstlichen Adria oder in der Ägäis. Zwei ursprünglich etwas über zwei Meter hohe Mauerschalen aus massiven Kalksteinblöcken wurden mit kleinen Steinen und Stampflehmpackungen gefüllt. Wuchtige, an der vorderen und rückwärtigen Fassade angebrachte Holzpfosten hielten diese Konstruktion zusammen und bildeten das Fundament eines aus Holz gebauten Wehrgangs. In einem gewaltigen Inferno wurde diese Mauer zu Beginn der späten Bronzezeit auf ihrer gesamten Länge abgebrannt. Danach wurde die Burg vermutlich nach einer erfolgreichen Belagerung geschleift und nie wieder besiedelt.

Besonders war die Anlage auch durch das Vorhandensein eines großen Heiligtums, eines sogenannten Brandopferplatzes, auf dem höchsten Punkt des Berges, an dem Tieropfer dargebracht und Kultmahlzeiten für viele Teilnehmer abgehalten wurden.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass diese Befestigungsart ein Alleinstellungsmerkmal des Stättebergs ist und dass die großen Felsbrocken der Mauer unmittelbar davor gebrochen wurden. Es handelt sich um den ältesten bekannten Steinbruch Mitteleuropas. Ferner haben unsere diesjährigen Untersuchungen gezeigt, dass eine 25 Meter vor der großen Befestigung gelegene Vor-Mauer ähnlich aufgebaut war, wenngleich sie weniger mächtig war. Diese Mauer wurde nicht durch Brand zerstört, sondern systematisch abgebaut.

Spannend waren auch die Ergebnisse der Ausgrabung im rückwärtigen Teil der Mauer. Dort waren außer Keramikscherben Tierknochen deponiert worden, die Reste von Mahlzeiten, möglicherweise aber auch Zeugnisse von Opferungen sind. Es fanden sich zudem menschliche Knochen. Ob es sich um rituelle Deponierungen oder Belagerungsopfer handelt, bleibt zu klären.

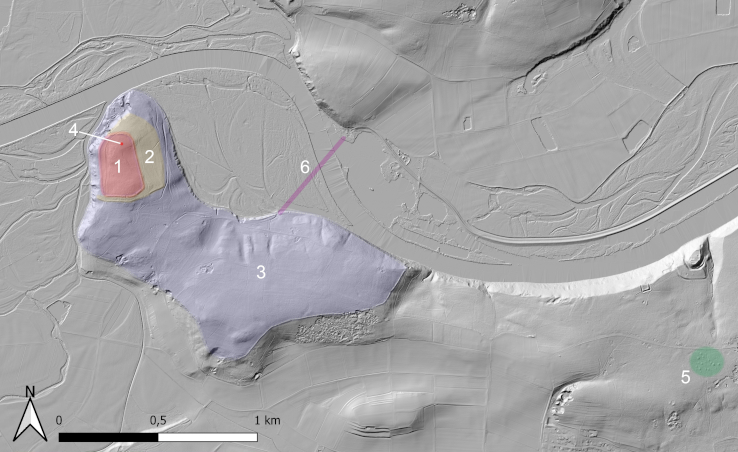

Stätteberg: Digitales Geländemodell des Stättebergplateaus bei Oberhausen mit den eingefärbten Befestigungsanlagen sowie Detailausschnitt der Akropolis. Großes Bild: 1: Bereich der Akropolis/Oberburg des 14. Jh. v. Chr.; 2: vorgelagerte, möglicherweise ältere Befestigung; 3: durch äußeren Wall eingegrenzte Fläche der Siedlung; 4: Brandopferplatz; 5: hallstattzeitliches Gräberfeld; 6: Lage der Römerbrücke (C. Metzner-Nebelsick/ L. D. Nebelsick/K. Massy/W.-R. Teegen/Th. Simeth, Eine „zyklopische“ Steinbefestigung der Mittelbronzezeit auf dem Stätteberg bei Oberhausen. Das Archäologische Jahr in Bayern 2021, 41-43).

Carola Metzner-Nebelsick vor der noch 1,80 m erhaltenen Steinmauer. Es handelt sich um den Sockel einer ursprünglich höheren Mauer mit einem nicht mehr erhaltenen Wehrgang aus Holz (Foto: Thomas Simeth)

Studierende bei der Arbeit, Kampagne 2022 (Foto: Thomas Simeth)

Publikationen:

L. D. Nebelsick/C. Metzner-Nebelsick/Th. Simeth/K. Massy/W.-R. Teegen, Hoch über der Donau. Eine „zyklopische“ Steinbefestigung der Mittelbronzezeit auf dem Stätteberg bei Oberhausen. Bayerische Archäologie 2022/4, 14–25.

C. Metzner-Nebelsick/L. D. Nebelsick/K. Massy/W.-R. Teegen/Th. Simeth, Eine „zyklopische“ Steinbefestigung der Mittelbronzezeit auf dem Stätteberg bei Oberhausen. Arch. Jahr Bayern 2021, 41–43.

Media Outreach:

Abendschau Beitrag im Bayerischen Rundfunk (2025)

Donaukurier Zeitungsbeitrag (2025)

Zeitungsbeitrag Donaukurier (2022)

Zeitungsbeitrag Augsburger Allgemeine (2022)

Zeitungsbeitrag Neuburger Rundschau (2022)

TV-Beitrag TV Ingolstadt (2021)

Downloads

- donaukurier neuburg 2025 (2 MByte)